°EN ESTA PÁGINA ENCONTRARAS UNA RECOPILACIÓN DE ALGUNOS EX-CONVENTOS E IGLESIAS DE PUEBLA.

-HISTORIA

-CARACTERÍSTICAS

-ENTRE OTRAS COSAS.

*San Andrés Calpan

*San Francisco Acatepec

*Santa María Tonontzintla

*Hujotzingo

*San Pedro Cholula

°ENCONTRARAS UN CANCIONERO DE LA INTERVENCIÓN FRANCESA Y DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.

°ASÍ COMO UNA PRESENTACIÓN POR UNIDADES DEL PROGRAMA DE HISTORIA DE MÉXICO.

CLICK EN MÁS INFORMACIÓN...

CLICK EN IMAGENES....

CALPAN

HISTORIA

El municipio antiguamente fue habitado por nahuas. En 1519-1522 fue ruta de la conquista. En 1524 se realizó la primera encomienda de Hernán Cortés. Los franciscanos construyeron el templo de San Andrés en 1548. En el siglo XIX perteneció al distrito de Cholula. En 1895 se le constituye como municipio. La cabecera municipal es el Pueblo de San Andrés Calpan.Cronología de hechos históricos

1519-1522 Ruta de la Conquista.

1522 Sometida a los españoles.

1524 Primera encomienda de Hernán Cortés.

EX-CONVENTO FRANCISCANO DE SAN ANDRES CALPAN

En la Cabecera Municipal existe el exconvento de San Andrés, claustro y capillas posas, data del siglo XVI; portada plateresca, relieve simbólicos.

Hacia 1697 estaban consagrados a San Miguel. Presentan una arquitectura muy similar, varían únicamente en su diseño ornamental de gran valor artístico. Son espléndidas por la abundancia y el primor del trabajo en piedra; sobresalen las escenas de historia teológicas, así también de estampas con imágenes, cordones, escudos, monogramas y gran variedad de motivos vegetales

A la llegada de la orden franciscana en el siglo XVI construyeron este grandioso convento. Cuenta en el interior con una cruz atrial que denota el arte tequitki, capillas posas con símbolos franciscanos, muro almenado y una fachada propia del arte plateresco.

El interior es de una sola nave, con pinturas religiosas, junto a la capilla se encuentra lo que fue el convento, actualmente el museo religioso; este museo trata de mostrar como vivían los frailes en aquellos tiempos.

El antiguo convento franciscano de San Andrés, está ubicado en el municipio de San Andrés Calpan, a 22 km. de la ciudad de Puebla de Zaragoza, capital del estado de Puebla. Su claustro y sus capillas posas, que datan del siglo XVI; con relieves simbólicos, los cuales hacia 1697 estaban consagrados a San Miguel. Sobresalen las escenas de historia teológica, las estampas con imágenes, cordones, escudos, monogramas y gran variedad de motivos vegetales tallados en piedra de cantera

A la llegada de la orden franciscana en el siglo XVI construyeron el convento con materiales y métodos ancestrales, donde intervinieron la cal apagada en obra, pigmentos minerales, cera de abeja y baba del nopal. Cuenta con una cruz atrial que denota el arte tequitki, símbolos franciscanos, muro almenado y una fachada propia de la arquitectura plateresca.

El interior es una sola nave, con pinturas religiosas, junto a la capilla se localiza lo que fue el convento que actualmente es un museo religioso, el museo trata de mostrar como vivían losfrailes en aquellos tiempos. Desde 1994 es considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Fachada

La fachada del templo es de estilo plateresco, compuesta de dos cuerpos. En el primero, el acceso muestra arco de medio punto sobre jambas tableadas, enmarcado por columnascandelabro y en las enjutas dos grandes ángeles sostienen una cartela con relieves que representan las cinco llagas de Jesucristo, símbolo de la orden franciscana. En el segundo, se encuentra la ventana coral con ajimez, enmarcada por el inconfundible cordón franciscano y coronada por una gran venera de especial manufactura, que a la vez remata la fachada.

Las capillas posas han sido consideradas por los historiadores de arte sacro, como las más importantes de América Latina. Lo sobresaliente de ellas, es la calidad del trabajo logrado por los nativos con la piedra de cantera. La calidad del tallado se considera exquisita. Estos mismos indígenas de Calpan, fueron después llevados a Puebla de Zaragoza, para trabajar con el tallado de la piedra, en la que iba a ser la Catedral de Puebla.

Capillas posas

Las capillas posas estaban consagradas a San Miguel, a San Juan Evangelista, a la Asunción y a San Francisco. Todas ellas presentan una composición arquitectónica muy similar, variando únicamente en su diseño ornamental de gran valor artístico y cubierta.

Son espléndidas por la abundancia y el primor de los trabajos en piedra; sobresalen las escenas de historias teológicas, así también estampas con imágenes, cordones, cartelas y gran variedad de motivos y relieves fitomorfos. La decoración se complementa con monogramas y escudos franciscanos.

Interior del convento y reliquias sacras

El interior es bastante austero y su única nave se cubre con bóveda de cañón corrido, decorada con aparente artesonado.

El presbiterio se delimita de la nave con un bello arco triunfal, cuya composición en cantera presenta monogramas y el cordón franciscano en relieve.

Destacan los bellos retablos neoclásicos y pinturas, además del interesante ciprés neoclásico dedicado a la Inmaculada Concepción y a San Andrés. Sin embargo poca decoración original subsiste, salvo las pinturas que adornan las paredes y las bóvedas del convento. Todas las reliquias han sido saqueadas por vándalos, comerciantes de arte sacro clandestinos y personas nativas del poblado, que no tenían conocimiento del valor histórico de las piezas y lo que representaban para su comunidad y su identidad cultural. Actualmente solo se conserva una imagen de San Andrés Apóstol, patrono del municipio y cuya fiesta se celebra el 30 de noviembre, realizada con plumas de aves de diferentes colores, probablemente obra de los franciscanos.

------------------------------------------------------

SAN FRANCISCO DE ACATEPEC

Situada en la región de los volcanes, la población de Acatepec se localiza a 13 km. de la ciudad de Puebla. Para muchos, el templo de San Francisco Acatepec es el máximo representante del barroco talaveresco en nuestro país.

El talaveresco tuvo sus primeras manifestaciones ya desde el siglo XVII (cuando se decorado se realizó entre 1650 y 1750) pero sólo adquiere sistematización y máximo esplendor en el siglo XVIII, aunque es una modalidad limitada a las zonas poblana y tlaxcalteca, extiende su acción a todo el país.

"Ante la rica fachada de la iglesia de San Francisco Acatepec lo primero que llama nuestra atención es su total recubrimiento talaveresco, el primero de los fustes de sus cuerpos es "tristotilo"; los dos segundos, "estípites", y la torre salomónica".

La fachada de este templo se halla labrada y policromada de tal forma, que semeja un retablo. Consta de dos cuerpos y un remate orlado de volutas, con flameros que se repiten en la espadaña y en la torre, dando la impresión de fina repostería. El barroco se define en las columnas salomónicas de la torre, y el churrigueresco se perfila en las estípites del segundo cuerpo y el remate. Pero lo más admirable de esta obra es su vestido multicolor de mosaicos de talavera, fabricados expresamente para ella. Razón de sobra tuvo así don Manuel Toussaint, cuando dijo que «la magnificencia de la fachada es tal, que parece un templo de porcelana digno de ser guardado bajo un capelo de cristal.

El templo está recubierto con azulejos que semejan a la talavera, producción característica de la ciudad de Puebla en donde existía una fábrica real, sin embargo añado que, en la fachada también es importante la existencia de ladrillo, ambos materiales constructivos juntos dan un fuerte sabor de arte islámico.este detalle de la portada nos muestra como los estípites -este elemento constructivo a manera de pirámides truncadas e invertidas- se presentan también de tres en tres flanqueando la ventana del coro y la cornisa sube y baja, entra y sale; así que pasa a ser decorativa y no estructural.

La riqueza decorativa exterior se complementa con la modalidad de barroco estucado y en este caso, como en algunos otros, no sólo se elaboran infinidad de figuras, sino que el estuco se ornamenta con color dorado.

En la factura de la bóveda y la cúpula encontramos profusión de elementos religiosos tanto explícitos como implícitos , intercalados con ornamentación vegetal .

Como en muchos espacios religiosos se presenta la antítesis bueno-malo y así como en las fotografías anteriores podemos ver santos y ángeles, en esta apreciamos -en la parte superior- un ser que simboliza lo malo.

Dado que en la época colonial y hasta la primera parte del siglo XIX la iglesia controlaba lo relacionado con las defunciones y entierros, en algunos atrios existen tumbas, es este caso es así y siguiendo la modalidad regional están recubiertas parcialmente con azulejos.

------------------------------------------------------

TONANTZINTLA

Santa Maria Tonantzintla, Munipio de Santa Andrés Cholula, Puebla.

Introducción:

Santa Maria Tonantzintla, poblado situado a 10 km., al sur de Puebla, en el municipio de San Andres Tonantzintla, proveniente del náhuatl TO, NANTZIN y TLA, formando el significado de "Lugar de nuestra señora madre" que a la llegada de los españoles este nombre se modificó, adoptando el nombre de Santa María, dándole lugar a la Virgen María.

Esta población alberga una de las joyas más ricas del barroco mexicano: la Iglesia de "Santa María Tonantzintla", lugar más representativo de la religión católica y templo principal del pueblo, el cual representa un testimonio fehaciente de la religiosidad, de la cohesión y de la cultura del mismo.

La edificación de este lugar es única. Forma parte del patrimonio nacional y se considera una de las mayores expresiones del arte barroco.

Historia:

La historia de este lugar se remonta hasta la época prehispánica, formaba parte de la ciudad de Cholula; en este sitio se encontraba un pequeño Teocali (en nahuatl, "casa de dios") o templo, dedicado a la diosa Tonantzin: deidad de la Tierra. Su construcción se inició a mediados del siglo XVI, con un pequeño santuario cuyos vestigios se localizan hacia el norte de la Iglesia esta etapa llegaría hasta mediados del siglo XVI, cuando se habría edificado la estructura arquitectónica que sería la base del templo actual que constaba de una nave sin crucero y una fachada muy sencilla, hoy destruida.

En la segunda etapa de construcción a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, fueron construidas la torre, la cúpula, el crucero y una pequeña sacristía, también se realizaron labores de estuto del abside del crucero del retablo principal.

En la segunda etapa de construcción a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, fueron construidas la torre, la cúpula, el crucero y una pequeña sacristía, también se realizaron labores de estuto del abside del crucero del retablo principal.

La tercera etapa y la mas importante comprende la mayor parte del siglo XVIII se completa el edificio tal y como lo conocemos en la actualidad además se amplia la nave ocasionando que la torre quedara dentro de la nave, esto trajo como consecuencia la construcción de una nueva fachada.

En la cuarta y ultima comprende los siglos XIX y XX, en donde se realizaron los detalles finales.

Datos importantes:

La fachada del templo esta cubierta de azulejos de talavera y se terminó en 1760; fue reconstruida en 1941 después de un incendio.

La fachada del templo esta cubierta de azulejos de talavera y se terminó en 1760; fue reconstruida en 1941 después de un incendio.

En el atrio se pueden ver las imágenes de los santos con pelucas de cabello natural. cada una de las figurillas compuestas por ángeles morenos, nichos con penachos de plumas, frutas tropicales y sobre todo mazorcas de maíz, fueron laboriosamente creadas con una mezcla de barro, paja y una sustancia viscosa extraída de la hoja de magüey y luego horneadas y coloreadas especialmente para ser una pieza mas dentro del engranaje visual que ofrece el interior de la iglesia.

Debajo de la recargada cúpula que custodia el altar mayor, los indígenas quisieron esconder allí, uno de los secretos mejor guardados y que hoy pocos han descubierto. Quien se pare debajo de ella (de espaldas a altar, frente a la entrada) y levante la vista intentando hacer foco justo en centro, verá que entre los pequeños querubines emerge la cara del niño Jesús, además de los brazos y glúteos del niño.

Debajo de la recargada cúpula que custodia el altar mayor, los indígenas quisieron esconder allí, uno de los secretos mejor guardados y que hoy pocos han descubierto. Quien se pare debajo de ella (de espaldas a altar, frente a la entrada) y levante la vista intentando hacer foco justo en centro, verá que entre los pequeños querubines emerge la cara del niño Jesús, además de los brazos y glúteos del niño.Sabias que...

* Santa Maria Tonantzintla fundada por los franciscanos en 1653, gracias a la aportación de los terrenos, propiedad de Antonio Bernabé Tecuoá y Su esposa Martha María.

*Tonantzintla, es el templo principal del pueblo, visitado anualmente por cientos de turistas mexicanos y extranjeros.

*La fiesta principal del pueblo se celebra el 15 de agosto, día en que se celebra la Asunción de María. En esta fecha tan importante para el pueblo, se elabora una alfombra con arena de colores, en la cual se presentan alabanzas a la Virgen María en su camino al cielo.

------------------------------------------------------

HUEJOTZINGO

Huejotzingo es un municipio del estado de Puebla, localizado cerca de la falda de lasierra Nevada. Tiene una superficie de 188.80 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 67 con respecto a los demás municipios del estado. Su nombre significa ennáhuatl Pequeño sauzalito o Sauces pequeños.

Huejotzingo esta ubicado al poniente de la ciudad de Cholula. Presenta un clima templado en la mayor parte del año, la sidra producida en su región tiene ya un prestigio nacional, además de sus deliciosas frutas en almibar. Actualmente es un lugar pequeño y tranquilo, con una gran plaza en la que cada año se lleva un carnaval, con personajes tipicos de una historia singular. El interior del templo tiene un estilo gotico para las áreas de entrada, dos ventanas por cada tramo proporciona una escasa iluminación que ayuda al rezo y comunicación con la divinidad, los muros tienen restos de pinturas, que habían estado tapadas mucho tiempo por altares con retablos, los cuales se retiraron para observar las figuras.

RETABLO PRINCIPAL: El retablo central de la iglesia de Huejotzingo data del siglo XVI, y es uno de los pocos que se conservan en buenas condiciones tanto de México, como de América latina. Dividido en 5 niveles y subdividido cada uno de 1 a 6 secciones, dando un total de 26 imágenes sacras incluyendo a Cristo en la cruz, San Francisco de Asis, los doce apóstoles, entre otros. Fue esculpido por Pedro Requena, y pintado por Simón Pereyns, que a su vez fue el primero que desempeñó esa labor en la Nueva España.

RETABLO PRINCIPAL: El retablo central de la iglesia de Huejotzingo data del siglo XVI, y es uno de los pocos que se conservan en buenas condiciones tanto de México, como de América latina. Dividido en 5 niveles y subdividido cada uno de 1 a 6 secciones, dando un total de 26 imágenes sacras incluyendo a Cristo en la cruz, San Francisco de Asis, los doce apóstoles, entre otros. Fue esculpido por Pedro Requena, y pintado por Simón Pereyns, que a su vez fue el primero que desempeñó esa labor en la Nueva España.Conjunto Monumental: Es un conjunto de monumentos enfrente de la plaza de Huejotzingo, este conjunto esta formado por el Atrio, las Capillas Posas, el Templo y el Ex Convento Franciscano, todos los monumentos fueron construidos del año de 1524 al 1526, pero se fueron modificando hasta lograr ver lo que vemos ahora. Este tipo de monumentos, los frailes, al reconocer que los indigenas no se adaptaban al nuevo culto, lo hicieron con diseños prehispanicos, los cuales atraian a los indigenas por su imagen religiosa, donde podian llevar a cabo ceremonias, ademas de que se ocupaba para la catequización y ritos cristianos.

Portada principal.

La portada principal del convento consta de 2 cuerpos de los cuales el inferior es el más alto y es donde se localiza la puerta de ingreso al templo de san miguel arcángel, de arquitectura colonial y que comenzó a construirse en 1526 y se termino en 1570 por fray Juan de alameda.

Puerta porciúncula.

Puerta porciúncula.Elemento típico de los conventos franciscanos del siglo XVI, la que contemplamos es extraordinaria por su diseño. Se divide en 2 cuerpos perfectamente diferenciados. Dicha puerta solo se debe abrir el dia 2 de agosto para ganar indulgencias y permanece cerrada el resto del año.

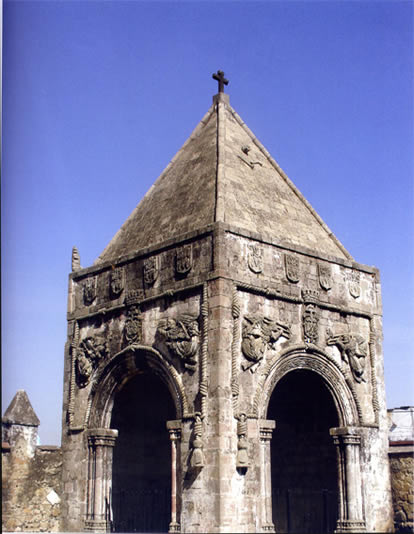

Capillas posas

Capillas posasEstas capillas deben su nombre (posas) por que en el S XVI se hacían procesiones alrededor del atrio, al frente de las cuales iba una niña o doncella vestida de ángel que era la representación del espíritu santo Cuando llegaban a una capilla se decía que se posaba en ella por cierto tiempo y continuaba con la siguiente. Estas tienen un diseño especial por que se han incluido las tres figuras geométricas básicas: Circulo en el primero en el arco de en medio que simboliza el cielo, el cuadrado en la planta cuadrada que representa lo terreno y el triangulo que representa la elevación de las almas al cielo. Cada capilla posa tiene varios elementos. Los arcos se sostienen las columnillas, los extremos de las columnas posen diseños que recuerdan a los prehispánicos, el cordón franciscano representa obediencia ,castidad templanza y a los lados están Ángeles flotantes que portan símbolos pasionarios en la parte superior hay cuatro escudos franciscanos con emblema de las cinco llagas de Jesús y los tres clavos las bóvedas piramidales de las capillas están delineados con nervios que rematan en cruz.

EL ATRIO: Una escalinata nos recibe y termina en un arco triple, simbolizando posiblemente a la Santísima Trinidad. Pasando este triple arco, nos encontramos en el gran atrio cuadrado. Al centro del atrio se eregía una gran cruz de madera que luego fue cambiada por una de piedra. De esta manera queda simbolizado el espacio atrial como una imagen del mundo, pues en el centro está la cruz de Cristo como eje, y en las cuatro esquinas las capillas “posas” a las 4 direcciones del universo.En estos espacios abiertos se llevan a cabo distintas ceremonias como procesiones, bautizos, casamientos, comuniones, etc. Mientras se construía el templo , Se acostumbraba levantar una “capilla de indios” para oficiar misa y que los naturales pudieran ir penetrando al mundo cristiano

EL ATRIO: Una escalinata nos recibe y termina en un arco triple, simbolizando posiblemente a la Santísima Trinidad. Pasando este triple arco, nos encontramos en el gran atrio cuadrado. Al centro del atrio se eregía una gran cruz de madera que luego fue cambiada por una de piedra. De esta manera queda simbolizado el espacio atrial como una imagen del mundo, pues en el centro está la cruz de Cristo como eje, y en las cuatro esquinas las capillas “posas” a las 4 direcciones del universo.En estos espacios abiertos se llevan a cabo distintas ceremonias como procesiones, bautizos, casamientos, comuniones, etc. Mientras se construía el templo , Se acostumbraba levantar una “capilla de indios” para oficiar misa y que los naturales pudieran ir penetrando al mundo cristianoEX-CONVENTO DE SAN MIGUEL ARCANGEL

El exconvento de San Miguel, tiene una arquitectura de tipo colonial con subtipo plateresco, la etimología es uno de los cuatro primeros establecimientos franciscanos que se dedicaron en la Nueva España. En este templo se venera a San Miguel, patrono de Huejotzingo. Fundado por olmecas-xicalancas y habitado por toltecas-chichimecas, el señorío de Huejozingo tuvo su época dorada en los siglos Xlll y XIV. Aunque en el siglo XV los aztecas lo sometieron, cuando llegaron los españoles, a fines de 1519, el señorío se hallaba sustraído a aquellos. Esto explica por qué los guerreros huejotzincas se unieron a Cortés, para acabar con el poderío de México-Tenochtitlan. En 1525, los franciscanos edificaron un convento en Huejotzingo, cuando la ciudad se hallaba todavía en un lugar aislado por hondas barrancas, hoy conocido como San Juan Loma. En 1529, Huejotzingo se trasladó al sitio que hoy ocupa y aquel primer convento fue demolido para hacer otro con sus piedras, que tampoco sobrevivió. Así, el actual convento de San Miguel es el tercero construido por los franciscanos, entre 1544 y 1570, bajo la sapiente dirección de fray Juan de Alameda. El exterior del templo presenta una mezcla de plateresco y mudéjar. El primer estilo se expresa en el contraste de amplios espacios lisos con reducidos espacios ornamentados, como sucede en la fachada lateral, cuya puerta rodea una prolija decoración de hojas y cardos. El segundo se manifiesta, sobre todo, en la forma conopial del arco de la puerta mayor. Adentro es admirable el retablo central, uno de los pocos del siglo XVI que se conservan en México, obra del artista español Simón Pereyns. También destaca el pétreo decorado de la puerta de la sacristía, que forma una malla cuajada de flores.

El ex convento acoge el modesto Museo de la Evangelización, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la sala de profundas hay una célebre pintura al fresco, con las figuras de los primeros doce franciscanos que llegaron a la Nueva España (en 1524), encabezados por fray Martín de Valencia. En el atrio de la iglesia conviene detenerse a ver las capillas posas, construidas hacia 1550. Reciben tal nombre por servir para posar al Santísimo en las procesiones, aunque también se utilizaban como capillas de indios. En su fino decorado son notorios dos emblemas franciscanos: el escudo de las cinco llagas del Señor y el cordón rematado por flecos, símbolo del lazo con que se ató a Cristo para ser azotado y de los votos de la orden: pobreza, obediencia y castidad.

------------------------------------------------------

CHOLULA

CONVENTO DE SAN GRABRIEL

Ubicada en el centro de San Pedro Cholula. Esta dedicada al ángel San Gabriel, es uno de los mas antiguos y grandes de la orden franciscana. Fundada por Fray Martin de Hojacastro en 1529 y terminada en 1552. Construida por mano indigena sobre el templo de Quetzalcoatl.

Fue mandada a construir por orden del Virrey Antonio de Mendoza para asilo de los franciscanos y con esto dio inicio a la urbanización de la Nueva España.

.jpg)

Su estructura está formada por:

Su estructura está formada por:-La Borda Atrial.

-El Atrio.

-Capilla de Naturales.

-Capillas Posas.

-Templo.

-Claustro.

-La Capilla de la Tercera Orden.

CONVENTO DE SAN GABRIEL, CHOLULA, PUE., MX.

Convento de San Gabriel, Cholula, Pue., Mx.

ANTECEDENTES

Durante el presente curso de teoría de la arquitectura se ha tratado de enfatizar el desarrollo, la importancia y finalidad que tuvo la arquitectura del siglo XVI en la Nueva España (hoy México), como parte del aprendizaje sobre la arquitectura nacional. Se busca identificar las características de los conventos de la Orden Franciscana durante el siglo XVI, atendiendo a sus semejanzas y diferencias con los conventos construidos durante el mismo periodo, pero en diferentes lugares y por órdenes mendicantes distintas.

La obra arquitectónica a estudiar como referente es el convento de San Gabriel, ubicado al oriente de la plaza central de la ciudad de Cholula, Puebla. El convento de San Gabriel fue construido durante el siglo XVI, de 1529 a 1556, y corresponde al periodo del virreinato.

EL ESTILO

Si bien es cierto que la arquitectura de la época deriva de la española, también lo es que aquí posee características que la diferencian de los modelos hispanos, pues aunque los elementos arquitectónicos conservan los lineamientos tradicionales, sufren modificaciones diversas en su composición y decoración y toman un aspecto peculiar que no se encuentra en su país de origen. Así la arquitectura de la Nueva España reúne rasgos que provienen del arte mudéjar, del gótico, del renacentista, del plateresco y hasta pequeños detalles del lejano romántico.

Hasta 1550 la existencia de los arquitectos no está debidamente documentado, pues ningún profesional de forma hubiera arriesgado su posición para emprender la aventura de ir a tierras extrañas. Solo unos cuantos canteros y albañiles estuvieron aquí entre 1525 y 1540, conociéndose el nombre de 5 de ellos. Ninguno era un profesional calificado, pero sabían lo suficiente para encargarse de incipientes obras indispensables en la ciudad.

Así, los impacientes Frailes se echaron a cuestas la tarea de dirigir ellos mismos la construcción de sus edificios, aconsejados por los albañiles y canteros en lo más indispensables, quizá con algunos bosquejos de planos y ayudados por los indios que ya tenían cierta experiencia, se fueron a los pueblos con la seguridad de que saldrían adelante, por lo que los frailes construyeron sus conventos proyectando lo que ellos recordaban de los templos españoles mezclando diferentes estilos.

A juicio del equipo, consideramos al convento de San Gabriel en general, de estilo romántico, por que por una parte nos encontramos con la influencia bizantina a base de cúpulas que cubren algunas partes de edificio, por otra, la influencia lombarda de la arquerías, en tercer lugar el romántico lombardo caracterizado por fuertes y macizas torres de las fachas, y finalmente, bordeándolo todo el arabesco policromo y multicolor del arte musulmán. Era difícil prever tan agradable resultado partiendo de aquel primitivo romántico pesado y rústico, elaborado a base de materiales de concreción, pero la fuerza de los pueblos se sobrepone y aunándose, crea estas grandes y bellas síntesis. Aunque posee elementos del Plateresco claramente visibles, como la puerta de la fachada principal con un rosetón al centro.

La casa capitular se encuentra dentro del convento en el claustro alto, podemos apreciar pintura moral representando pasajes de la vida de San Francisco de Asís, una misa de San Gregorio y a San Sebastián.

ANTECENDENTES HISTÓRICOS

Durante el siglo XVI se suscitaron muchos eventos en la Nueva España. Uno de ellos fue la llegada de las Ordenes Mendicantes, mandadas por España con el propósito de dar a conocer a los indígenas la palabra de Dios, y así conquistarlos.

Las Ordenes Mendincantes fueron órdenes religiosas fundadas a partir del siglo XVIII y se formaron para combatir la herejía y no estar anclados a un lugar como el clero secular. Además las órdenes mendincantes tenían otro método de organización: dentro de ellas no había jerarquías, ya que cualquier fraile de la congregación tenía comunicación directa con Dios.

Había 3 órdenes mendincantes. Inicialmente solo eran los Franciscanos y Dominicos y posteriormente se formaron los Agustinos. Los Franciscanos son una orden religiosa fundada por San Francisco de Asís. En 1209, Inocencio III aprobó sus primeras reglas. Los hermanos se establecen primitivamente en la capilla de Santa María de los Ángeles, llamada porciúncula. Los frailes acostumbraban mezclarse con los pobres y ayudarlos con su trabajo. Imitaban la vida evangélica de Jesús y sobre todo su pobreza, no poseían absolutamente nada, ganaban su subsistencia con su trabajo y en ocasiones mendingaban (de ahí el nombre de mendincantes). La orden se multiplicó en Europa, con gran rapidez ocupando Perurgia. Cartona, Pisa y Florencia y misiones entre los sarracenos y los moros.

Ya que tenían esa habilidad de poblar, no es raro ver como lograron expandirse por todo el territorio de la Nueva España y creando en ella casas donde habitaba la comunidad , religiosa bajo las reglas de su orden las casas fueron llamados conventos. Uno de los lugares donde se realizo la mayor producción de arquitectura religiosa fue la ciudad llamada Puebla de los Ángeles. Actualmente se conoce con el nombre de Puebla.

Cerca de aquí encontramos a la ciudad de Cholula, que es la ciudad habitada más antigua de México y ha tenido uso continuo desde casi 25 siglos. En su larga etapa prehispánica desempeño un papel prominente como centro comercial y más aun como centro religioso y ceremonial. En ellas se levanta gran cantidad de obras de Arquitectura religiosa (como iglesias y conventos) donde desarrollaron bellas cúpulas de azulejos en las torres y en muchos casos en toda la fachada.

En Cholula, la principal herencia arquitectónica colonial se ubica en su plaza donde se levanta el templo franciscano de San Gabriel. Se comenzó la construcción de este en 1529, por fray Martín de Hojacastro, el tercer obispo de Puebla. La construcción fue acabada el 30 de abril de 1552, fue dirigida por el arquitecto de la época, por orden del virrey Antonio de Mendoza. El plan fue diseñado para modelar un monasterio.

Este convento es uno de los más grandes de la orden franciscana en todo el mundo.

FUNCIONALIDAD

El programa arquitectónico del convento de San Gabriel, presentaba varias modificaciones, respecto a los conventos europeos, producto de la llegada al nuevo mundo y con ello, nuevas necesidades y metas a resolver.

Primero tenían que estar protegidos de los ataques que los indígenas podían confabular en contra de los invasores de la nueva religión, por lo que los conventos fueron bardados colocando sólo 2 o 3 entradas bien definidas.

Su fe y costumbres impedían que los no bautizados pudieran tener acceso a la iglesia por lo que necesitaban un lugar fuera del templo donde los frailes pudieran evangelizarlos, además de ser necesario el que fuera de grandes dimensiones para dar cabida a las multitudes de indígenas que requerían ser convertidos al catolicismo, de ahí la creación del atrio. Producto de la evangelización de las masas surge la necesidad de un altar al aire libre para oficiar la eucaristía, así pues con la capilla abierta se resolvía este problema. Dentro de la práctica del cristianismo se acostumbraban las peregrinaciones a la parroquia de vez en cuando se detenían para rezar, en estas paradas el padre se colocaba dentro de la capilla poza que hacia las veces de altar; tanto la capilla abierta como las pozas y la cruz atrial deberían estar colocadas dentro del atrio.

Durante la colonización fue necesario marcar la separación entre bautizados y herejes, así que los primeros requerían un lugar de mayor rango. La entrada a la iglesia era para privilegiados, obviamente un lugar de mayor rango. La entrada a la iglesia era para privilegiados, obviamente un lugar de menores dimensiones que el atrio y con protección de los agentes climáticos, copiando los modelos europeos, además de una iglesia adicional exclusiva para los frailes, ambas requerían tener accesos desde el atrio y al interior del convento.

El atrio se define como un dilatado espacio abierto; limitando la porción de territorio sagrado, se integra generalmente por una barda que de manera perimetral limita al recinto de forma cuadrangular y mediante una portada practicada en el lado oriental, permite el acceso en un punto que remata en la puerta de la iglesia. En cada una de las cuatro esquinas se construyo una pequeña edificación que hacía las veces de estación dentro de los recorridos procesionales que la feligresa realizaba en torno al recinto abierto; la fuente que aparecía en el centro del patio, además de proveer de agua a la comunidad, viene a ser la implantación junto con la sensibilidad islámica, en el ámbito del Nuevo Mundo; siendo así con representaciones de cariátides y figuras zomorfas fantásticas que manifiestan los ámbitos medieval y renacentista.

El claustro suele ser cubierto, el de planta baja con bóvedas de crucería al modo gótico o con medio cañón de origen romántico; el de la planta alta de viguería de madera y terrado, que significa que es descubierto y elevado, desde el cual se puede explayar la vista, el claustro que encontramos en el convento de San Gabriel, es abierto. En torno a los claustros o deambulaciones que se plantean como una transportación del recinto atrial destinado a los indígenas, se abren las dependencias monacales: cocina, despensas, refectorio y sala de profundis abajo, celdas y biblioteca en la parte alta y la escalera que comunica ambos niveles, la mayoria de las veces esta constituida por un imponente cubo con peraltes cortos que inducen a establecer un peculiar ritmo de ascenso, que mucho tiene que ver con la vocación simbólica a todos los elementos de la edificación en donde el tránsito humano contribuía junto con el rumor del desplazamiento y la sonoridad de las oraciones a establecer una estrecha vinculación entre espacio, piedra, sonido y tiempo.

Las adecuaciones al inmueble que podemos mencionar son las siguientes: se introdujo electricidad e instalación sanitaria, no había agua en tuberías dada a la época en que se construyó y la situación de que hay con las nuevas construcciones que no la tienen.

También podemos ver que donde estaba el huerto se construyo una sección que actualmente está en remodelación, es un edificio el cual se encuentra ubicado al sur junto a la Capilla Real. El espacio se ve limitado verticalmente por una cubierta que de modo artificial reproduce la bóveda celeste y que es ensamblada; en el cielo es visto a través de ventanas y la luz del día accede a estancias internas de dimensiones insospechadas para él.

Los muros extendidos tanto longitudinal como verticalmente abarcan densidades de atmósfera con una frescura distinta a los templos, hay muros sostenidos por contrafuertes laterales, columnas de piedra enlazadas por arcos de diversas formas imaginadas. El circulo de inmemorables connotaciones mágicas es ofrecido a la arquitectura como sustancia de construcción, se les desplaza el centro de trazo para modificar su luz, extendiéndose a través del espacio para formar las bóvedas de medio cañón, muchas veces con las piedras de los templos ancestrales.

La iglesia es de una sola nave, se extiende a lo largo de un eje longitudinal del atrio, se apunta en el monumento exterior de la “cruz atrial” de origen prehispánico; la prolongada nave de la iglesia ofrece tres dependencias al sotocoro en el acceso sosteniendo al coro en planta alta, en planta alta al recinto iluminado mediante ventanas altas laterales y el presbiterio con perímetro poligonal, nivel superior respecto de la nave del arco triunfal, se encarga de limitar virtualmente la zona del altar. La existencia de “capillas pozas” justificó compositivamente la presencia de una barda atrial en tanto que espacialmente da lugar a una extensión visual de elementos geométricamente dentro del recinto, lo aíslan del entorno.

ASPECTOS FORMALES

Debemos entender por espacios públicos a aquellos a los que una colectividad especifica acude para hacer un uso simultáneo del mismo. El espacio privado es el que se utiliza por un individuo o un pequeño grupo de ello; pero a diferencia de los espacios públicos, este debe hacer por uno cada vez, pues de otro modo resultaría incómodo para las diferentes personas por la individualidad que este uso requiere además de las costumbres de la comunidad.

Un espacio cerrado es un área delimitada para realizar una actividad específica que requiera privacidad, un espacio abierto es lo que rodea al anterior. Lo siguiente será clasificar los diferentes componentes abiertos del convenio de acuerdo al aspecto formal.

El convento: Su función es dar vivienda a los religiosos de la congregación, además de oficiar un lugar apropiado para las celebraciones propias de la doctrina religiosa católica.

Formalmente es un espacio privado porque es para un grupo de personas que tienen la misma finalidad que es el culto a la palabra de Dios, además de ser propiedad de la congregación; es público porque a ellos asiste una colectividad (desde los frailes, los bautizados en la fe y los que se evangelizaban). Es un espacio cerrado, en cuanto a la delimitación de su terreno, pero dentro de él hay otros espacios que tienen diferentes funciones y en los que hay clasificaciones de espacios públicos y privados, abiertos y cerrados.

El atrio: Su función era de ofrecer misas a los indígenas que no estaban bautizados y no podían entrar a la parroquia. Por pertenencia, el atrio es un espacio privado, limitado por bardas y el propio edificio conventual, propiedad de la congregación franciscano, pero es público desde el punto de vista en el que puede tener acceso un grupo masivo de indígenas a los que se trataba de evangelizar y no estaban bautizados. El espacio es cerrado pues está bien delimitado y bardado, pero se puede considerar abierto, pues es una gran extensión de patio al aire libre; aunque del mismo convento.

El claustro: Su función era permitir la circulación de los frailes al abrigo de la intemperie. Este elemento del convento es privado por pertenencia- propiedad franciscana- y porque a él sólo podían tener acceso los frailes y ninguna otra persona, ahora bien, se le puede considerar público, atendiendo la libre circulación que a través de este podían tener los hermanos franciscanos. Es un espacio cerrado por estar delimitado por cuatro paredes, y protegido a su alrededor por el resto del edificio; aunque también se le puede considerar abierto por no tener techo y permitir el libre paso de la iluminación y ventilación natural.

La capilla abierta: Elemento conventual cuya función era albergar al sacerdote, protegerlo de la lluvia y el sol cuando oficiara una homilía, al aire libre. Formalmente, este tipo de capillas son privadas por formar parte integral del convento, además de sólo dar asilo al padre que oficie la misa, exclusivamente. Es abierto por estar directamente relacionada con el atrio, sin ningún tipo de obstáculo.

El templo: Su función es dar protección a los fieles, sacerdotes y equipo religioso durante la celebración de la eucaristía. Se considera un espacio privado, propiedad de la congregación religiosa, de uso exclusivo para los bautizados en la fe católica; aunque público porque los participantes de esta doctrina pueden ser un grupo numeroso de personas que participan al mismo tiempo de la celebración sin ocasionar molestia alguna a terceros. Es un espacio cerrado limitado y con pequeños espacios de transición al exterior.

La sacristía: Es el lugar donde el padre se reviste con los atavíos propios para oficiar la misa y se guardan los elementos básicos para celebrar la misma. Formalmente es un espacio privado al que solo tiene acceso el sacerdote y uno o dos acólitos –ayudantes- y cerrado, presentando dos espacios de transición, que son las puertas, una de las cuales conecta directamente con el templo y la otra no lleva al resto del edificio conventual.

Capillas posas: Elementos usados para albergar un dirigente de alguna procesión dentro el atrio y elevar oraciones al creador.

Es un espacio privado en el sentido de que solo alberga a una o dos personas, separándolas del resto de la procesión, además de estar integrado al edificio conventual. Puede ser considerado como cerrado en el momento de que al entrar a este aparta al o a los individuos del resto de la multitud y abierto al estar directamente relacionados con los ya mencionados, ubicados en el atrio, además de que esta separación es imaginaria pues no hay muro que los divida.

Las celdas: Espacios destinados a cumplir la función de dormitorios, para cada uno de los frailes de la congregación, en este caso los franciscanos.

Naturalmente, las celdas son privadas y cerradas, porque a ellas solo puede tener acceso una persona que será la que duerma en la misma y cerrada por estar dentro del edificio, limitado por piso, techo y paredes y sin contacto con el exterior.

El huerto: Es un espacio privado por pertenecer a los frailes y al que no podían tener acceso los civiles a menos que los primeros hicieran una invitación para colaborar en la producción, a pesar de ello es público porque conviven cierto número de personas armónicamente y al mismo tiempo. Es un lugar cerrado, por estar limitado por las bardas del propio convento y abierto por estar al aire libre.

Los pasillos: Son los elementos de transición entre los lugares abiertos y cerrados que el edificio alberga.

ASPECTOS ESTRUCTURALES

La construcción de cualquier tipo de edificio necesita de trabajadores especializados en hacerlos; en el caso de México en el siglo XVI, esta clase fue formándose lentamente.

Los templos se levantaban sobre grandes plataformas de materiales sólidos. Su programa estructural requería del pilotaje del suelo y la simple construcción con postes y dinteles. Las cimentaciones de mampostería tienen mortero de lodo y cal. En cuanto a los muros se utilizaban indistintamente el muro de cantería, el muro acompañado y el mixto.

El templo de San Gabriel presentan grandes contrafuertes coronados de almenas. El techo cuenta con 46 cúpulas; asimismo tiene dos torres que completan el frente del templo y lo embellecen, dándole un sentido de elevación propia de este tipo de construcciones. Los vanos del claustro del convento anexo a el templo se construían con materiales rudos y argamasa, sostenidos por cimbra hasta que fraguaban.

Respecto a los materiales, la piedra, la madera y la cal, fueron materiales clave en toda construcción. Puebla estaba rodeada de fuentes ricas en estos materiales; dentro de los limites de la ciudad se encontraban cal, barro y piedra. En las cercanías de Cholula había cantera más obscura. La cal necesaria para la argamasa era muy costosa en el siglo XVI. La cal fina para el estuco provenía de Calpulalpan; este material fue muy codiciado para recubrir pisos, como en San Gabriel en donde se pavimentó todo el atrio con estuco rojo pulido, según la costumbre prehispánica. El uso de metales fue en rejas, bisagras, herrajes, balconerías, tensores, cadenas, cinchos y tuberías para agua, así como para la fabricación de campanas. La madera fue utilizada en los portones de los templos.

LENGUAJE ARQUITECTÓNICO

Los valores de masa se imponen por su monumentalidad, cada elemento de los que integran la edificación es objeto de un refinado tratamiento artístico que ofrece resultados de gran mérito plástico.

El cuerpo de la iglesia integra un ritmo de entrantes y salientes que, con los robustos contrafuertes rematados con almenas, forman la fachada principal rematada con un triángulo almenado. Esta fachada actúa como plano de fondo para la portada confinada por columnas de procedencia clásica y acompañada por un soberbio arco abocinado con labrados platerescos.

Junto a la fachada se ensambla a la iglesia la torre campanario que está conformada por un prisma de gran potencia geométrica, tiene vanos de medio punto y de tipo astillero que le dan un carácter apretado al volumen. Cabe destacar la planta de la capilla real que tiene forma cuadrada con estilo de mezquita. Los claustros, se caracterizan por tener toscos y bajos pasillos con bóvedas de cañón que se abren a un pequeño patio central a través de vanos, y los muros están ayudados por contrafuertes, de aquí su nombre de “claustros de contrafuertes”. Aunque este tipo subsistió hasta finales del siglo XVI, la sencillez de su estructura o decoración fue desapareciendo paulatinamente.

El patio del convento se distingue por una peculiar combinación de ritmos espaciales; el claustro bajo se compone por una sucesión de contrafuertes tablerados, con el fin de perfilar verticalmente las líneas de sombra con aberturas de cerramiento ojival. La parte alta de la arquería continua (de procedencia románica) tiende a reducir su proporción respecto a la planta interior.

Utilizaban la captura de luz para vitalizar los interiores, lo que caracteriza la sensación que hay en los interiores conventuales. Hay óculos en forma elíptica, puertas y ventanas puestas en diagonal sobre los muros, que se alternan con vanos triangulares y circulares. Esto demuestra como la realidad plástica sobrepasa la utilidad.

Capilla Real de Naturales

Ubicada al lado norte del convento por nobles indígenas en el año 1575. Tiene siete naves con siete cúpulas cada una dando un total de cuarenta y nueve cúpulas lo que le da a la construcción un aire de ser un templo Islámico pero en realidad se hizo así inspirada en la antigua cosmovisión indígena, pues representa los nueve niveles que hay entre la tierra y el cielo.

si esta chido pero como que escribieron rápido o no sé porque hay palabras que no tienen enlace con el texto

ResponderEliminar